有這麼個說法,全世界就台灣與日本愛吃短米,其他地區都吃長米。

長米,比一般的圓短米還要細長,屬印度型稻,粒粒分明,在泰式餐廳常可吃到的泰國米就是長米。

秈米(秈稻)

秈,發音為 ㄒㄧㄢ。一種稻米類型。葉片較寬大且長,色淡綠,莖稈較高。穀粒呈細長或扁形,穎上細毛少而短,米飯煮起來較為乾硬。秈稻一般學術上稱為「印度型稻」,其直鏈性澱粉在百分之二十五以上。

秈稻因米粒加熱後呈現軟、硬膠體之性質而有軟秈稻及硬秈稻之區別。目前軟秈稻的栽培面積超越本來的硬秈稻。

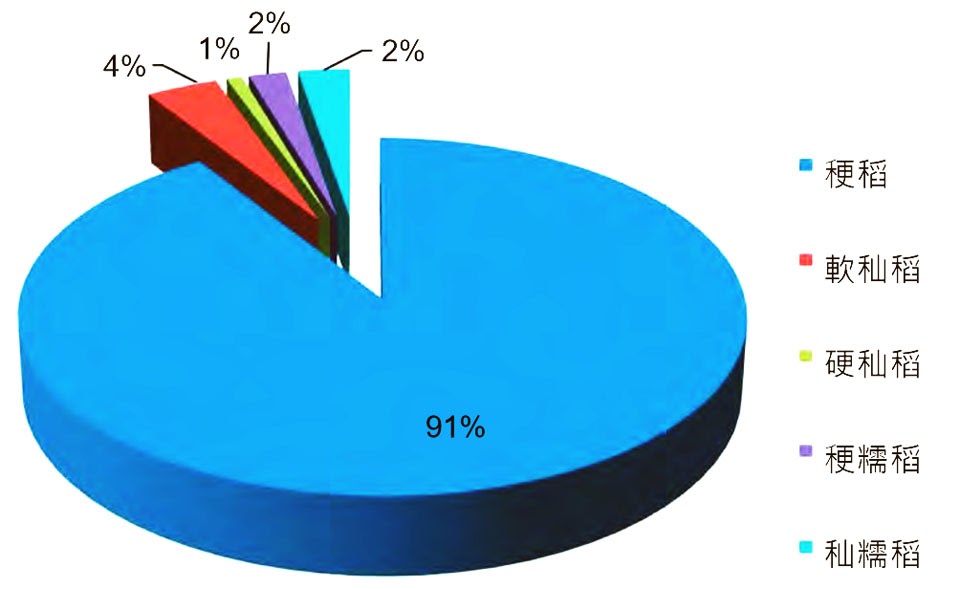

- 91% 稉稻,蓬萊米,現在我們大宗吃飯的白米

- 4% 軟秈稻,長秈米,現在有越來越多的人也喜歡吃長米!

- 1% 硬秈稻,在來米,現在有零星種植

- 2% 稉糯稻,圓糯米,主要做米食糕粿用

- 2% 秈糯稻,長糯米,主要做米食糕粿用

- 資料來源:水稻品種型態之栽培面積分布(104年)(臺中區農業專訊 第94期)

硬秈米(硬秈稻)

硬秈米因具有直鏈澱粉含量較高及硬膠體性質,品質較硬,類似早期先民栽培之地方種,俗稱為「在來米」,其米飯口感乾鬆不黏,適合製作碗粿、 米粉絲、米苔目、粄條及蘿蔔糕等加工米食。

軟秈米(軟秈稻)

秈米以長米著稱,不過台灣「在來米」的米粒並不夠長,1960 年代中,為適合國人口味,台灣開始從國外引進長粒型秈米的米種進行「在來米」的改良,「軟秈米」因而誕生,俗稱為長米、秈米、長秈米,或秈稻米。又 60 年代曾因缺糧而進口秈稻米的泰國米應急,因此軟秈米亦有「泰國米」的說法。

其白米外觀晶瑩剔透、米粒細長,米飯黏性適中,口感與蓬萊米相似,可作為一般米飯食用,高纖低澱粉,吃起來鬆軟有彈性,不易產生飽脹感,現在有越來越多的人也喜歡吃長米!

1979 年,正式命名推廣的台中秈 10 號,正是從這一波又一波的選育改良中誕生的。它有來自菲律賓長粒型秈米的血統,同時兼具稉米低直鏈澱粉的特性,吃起來鬆軟有彈性。所以,台中秈 10 號雖是秈米,但已非當時的「在來米」。1984 年台中秈 10 號成為秈稻的領先品種至今,目前每年約有二萬公頃的栽培面積。

▶ 參考資料

- 長米,(咱們的台灣米,2011-07)

- 秈,(教育部《重編國語辭典修訂本》2021)